�E�[�p�[���[�p�[���ĂȂ낤�H

���{�����ň��|�I�Ȓm���x���ւ�E�[�p�[���[�p�[�B�����邵���ނ�́A���A�ǂ����痈���̂ł��傤�H�ނ�͉��̒��ԂȂ̂ł��傤�H�E�E�E�͂��߂� �E�[�p�[���[�p�[�̒m��ꂴ����Ԃ���Љ�����Ǝv���܂��B

��1�́@�E�[�p�[���[�p�[�̔����w

��1�́@�E�[�p�[���[�p�[�̔����w

�E�[�p�[���[�p�[�͂ǂ����痈���́H

�E�[�p�[���[�p�[�͗����ނ̈��ŁA�{���͒���Ăɂ��郁�L�V�R���O���̃\�`�~����`�����R�Ƃ����ꏊ�ɏZ��ł��܂������A

���悻150�N�O�Ƀ��[���b�p�Ɏ����o����A100�N�قǑO�����w�̌����̂��߂Ɏ��炳��n�߂܂����B

����i������쐶�̃E�[�p�[���[�p�[�j

�͑S�g�������ۂ��āA�S��40�����قǂƑ傫���A�������f�����Ƃ����Ă��܂����A100�N�̊Ԃɂ��܂��܂ȕi����ǂ������Ȃ��A�������̒m���Ă���

�p�ɂȂ�܂����i���ǂ̉ߒ��ŁA�߂���ނ̃g���t�T���V���E�E�I�ƌ��G�������̂ł͂Ȃ����H�Ƃ�����������قǂł��j�B

���Ȃ݂ɁA�E�[�p�[���[�p�[�̌̋��͊J����H���̂��ߊ����������Ă��܂��A��łɕm���Ă��邽�߁A�쐶�̔ނ�̓��V���g�����i��ł̂�����̂���

�쐶���A���̍��ێ���Ɋւ�����j�ɂ���ĕی삳��Ă��܂��B

�E�[�p�[���[�p�[�����{�ŗL���ɂȂ����̂�1985�N���ł��B�e���r�̂b�l�ł��̈��炵���p����������Ĉ�C�ɐl�C�҂ƂȂ�A�e�n�̃f�p�[�g�Ȃǂł� �E�[�p�[���[�p�[�̓W���Ȃǂ������Ȃ��A�e���r�A�j����������܂����B���́A�w�E�[�p�[���[�p�[�x�Ƃ������O���A�����̓��{�ŕt����ꂽ���̂Ȃ̂ł��B

�E�[�p�[���[�p�[�A�{���̖��O�́H

���́A�w�E�[�p�[���[�p�[�x�Ƃ������O�͐��m�Ȃ��̂ł͂���܂���B���̖��O�͓��{�ŕt����ꂽ���i���ł��B

�ނ�̐������̂́w�A�z���[�g���x�ƌ����܂��B����͌Ñ�A�X�e�J��Łᐅ�ɗV�Ԃ��́�Ƃ��ᐅ�̗d����A�ᐅ�̌���A

���Ɂᐅ�̑o������Ƃ����Ӗ�������܂��i�A�X�e�J��͔��ɕ��G�Ȍ���ŁA�l�X�ȉ��߂�����܂��j�B

���̌�w���L�V�R�E�T���}���_�[�x�Ƃ������O���^�����܂������A��ʂɂ͂��܂�蒅���Ȃ������悤�ł��B

�E�[�p�[���[�p�[�̊w���i�����ɂ����鐢�E���ʂ̖��O�j��Ambystoma mexicanum�ƌ����܂��B

����̓M���V�A��Ł�R�b�v�̂悤�Ȍ�����������Ƃ����Ӗ��ł���A�E�[�p�[���[�p�[�̎��傫�Ȍ��ɗR�����Ă���ƍl�����Ă��܂��B

�@���݂͊C�O�ł��w�E�[�p�[���[�p�[�x�Ƃ������O���蒅������܂��B�m���ɕs�v�c�ȋ����������āA�ނ�ɂ͂҂�����̖��O��������܂���ˁB

�E�[�p�[���[�p�[�A�̂͐_�l�������H

�E�[�p�[���[�p�[�̖{���̖��O�ł���A�z���[�g���́A�{���w�A�V�����g���x�Ɣ������邻���ł��B�����āA�Ñ�A�X�e�J�ɂ͂���Ȑ_�b������܂��B

�g�y����́A���z���������}���Ď���ł��܂��Ƃ������肪���������B�����āA���E�͈łɕ�܂�A���Ԃ������Ȃ��Ă��܂����B

�������A�X�e�J�̐_�X�͊F�ő��k���A����̖����]���ɂ��ĐV���Ȃ鑾�z�ݏo�����Ƃ����߂��B�����āA����D�������̐_�ł���G�G�J�g�������邱�ƂɂȂ����B

�������A����_�����ɂ����ɓ����o���Ă��܂��B���̐_�̖��̓\���e�B�B�����̐_�ł���P�c�A���R�A�g���̑o�q�̒�ł���B

�@

�\���e�B�͋����Ȃ���g�E�����R�V���ɓ������݈��i�V���g���j�ɉ��������A�G�G�J�g���Ɍ������Ă��܂��B

���Ƀ����E�[�c�������ɓ������݃����E�[�c�����i���V�����g���j�ɉ����邪�A����������Ɍ������Ă��܂��B

�Ō�ɐ��̒��ɓ������ݗ����ށi�A�V�����g���j�ɉ����邪�A���nj������Ă��܂��E����Ă��܂��B

�@

�E���ꂽ�A�V�����g���̑̂͑��z�ƌ��̈ꕔ�ƂȂ����B�����āA�A�V�����g���̈ꑰ�͂��̌�A�_�ɕ����鐶�тƂȂ����h

�������̂ł��B�i���ɐ��̒��ɐ��݁A

���҂̐��E�̉��Ƃ������Ă��܂��B

������Ǝc���ŕs�v�c�Ȑ_�b�ł��B���ۂɃE�[�p�[���[�p�[�͌×���茻�n�ł͐H�p���p�ɗ��p����Ă���A��p�ɂ��p�����Ă��܂����B �E�[�p�[���[�p�[�͗y���̂���l�Ԃɗ��p����Ă��������������̂ł��B�����č��A���ߓ����Ƃ��ĐV���Ȏ������݂���܂��B ������̐_�b�ł́A�����������a�Ȋ����ɂȂ邩������܂���B

�E�[�p�[���[�p�[�͉��̒��ԁH

�������I�ȓ��e�ɂȂ�܂����A�E�[�p�[���[�p�[�͗L���ڃC������ȃg���t�T���V���E�E�I�ȃg���t�T���V���E�E�I���Ƃ������Ԃɕ��ނ���Ă��܂��B

�����ނɂ͑傫�������ăJ�G���A�T���V���E�E�I�A�C�����A�A�V�i�V�C�����Ȃǂ����܂����A�E�[�p�[���[�p�[�͎��̓C�����ɋ߂����ԂɂȂ�܂��B

�Ȃ��A���{�ɂ͂��܂��A�A�����J�嗤�ɂ͂��[�p�[���[�p�[�̒��Ԃ�27��ނقǑ��݂��Ă���A���̂����̂������̓E�[�p�[���[�p�[�Ɠ�����

�c�`���n�i�l�I�e�j�[�j�������Ȃ��A���̒��ňꐶ���߂����܂��B

�����ނ͒n��ɏ��߂ď㗤���������ƍl�����Ă���A�����̎�ނ͌��݂����Ɉˑ����������𑗂��Ă��܂��B

�E�[�p�[���[�p�[�ő�̓����A�c�`���n�i�l�I�e�j�[�j�Ƃ́H

�c�`���n�i�l�I�e�j�[�j�Ƃ́A�w�����ɂ����Ċ��S�ɑ�l�ł���Ȃ���A���n�Ȏq���̎p���c�����́x�ł��B

�{���A�����ނ̗c���ɂ��ҁi����j���������Ҍċz�������Ȃ��A��������ƕϑԂ��Ĕx�ċz�ɐ�ς��̂����ʂł����A

�E�[�p�[���[�p�[�͕ϑԂ����ɂ��̂܂ܑ�l�ɂȂ�܂��B�ȒP�Ɍ����Ȃ�A�J�G���̎q���ł���͂��̃I�^�}�W���N�V�����̂܂ܑ�l�̔\�͂���ɓ��ꂽ�悤�Ȃ��̂ł��B

�E�[�p�[���[�p�[���c�`���n���闝�R�́A�{���̐����n�ł���̊��Ɍ���������ƍl�����Ă��܂����A�{���̂Ƃ���͂悭�킩���Ă��܂���B

�������Ȃ���A���̗c�`���n�́w�i���̉ߒ��ɂ����āA�d�v�Ȗ������͂����Ă���̂ł͂Ȃ����H�x�ƌ����Ă��܂��B

�Ȃ��Ȃ�A�w�c�`���n�Ȃ�ΐ��̂ɂȂ�܂łɊ��̕ω��������Ă��_��ɓK�����邱�Ƃ��ł��邩��x�ł��B

��������ȒP�ɐ�������Ȃ�A��x�i�����Ă��܂�������Ԃ������Ȃ�����ǁA���̑O�̒i�K�Ŏ~�߂Ă����Ή����傫�ȕω��������Ă��Ή��ł��邩������Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B

�c�`���n���闼���ނ̓E�[�p�[���[�p�[�ȊO�ɂ��������܂��B�܂��A�ꕔ�̍����i�z�^���̒��Ԃ�l�W���o�l�Ȃǁj�Ȃǂ��c�`���n����ƍl�����Ă��܂��B

�����āA���͎������l�Ԃ��c�`���n�ł͂Ȃ����c�Ƃ�����������̂ł��B1920�N�ɂk�E�{���N�Ƃ����w�҂��y�l�ԃl�I�e�j�[���z�Ƃ������̂\���܂����B

�������l�Ԃƃ`���p���W�[�̎q���͂悭���Ă��邻���ł��B�܂�A�������̓`���p���W�[�̗c�`���n�ł͂Ȃ����H

���������C�t���Ă��Ȃ������ŁA�c���̂悤�Ȍ`�Ԃ̂܂ܐ��n����i�����N�����Ă���̂ł͂Ȃ����H�c�Ƃ������̂ł��B

���Ƀ��j�[�N�Ȑ��Ȃ̂Ŕے�I�Ȉӌ��������ł����A���������傫�Ȑi���̗���̒��ɂ��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B

�����āA���̐i����S���͎̂�����̗c���c����Ȃ��āA�w�q���B�x�ł��邱�Ƃ��ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B

�c�`���n�ɂ͂��܂������̓䂪�c����Ă��܂��B

��2�́@�E�[�p�[���[�p�[�������Ă݂悤

��2�́@�E�[�p�[���[�p�[�������Ă݂悤

�E�[�p�[���[�p�[�ƕ�炷

�V���ȓs�s�^�y�b�g�ɂȂ����܂��B

�E�[�p�[���[�p�[�͓��{�����ōł����ʂ��Ă��闼���ނł��B�M�ы��������Ă��邨�X�Ȃ�A�قƂ�ǂ̏��Ŏ�舵��������ł��傤�B ��r�I�����ȗe��Ŏ��炪�\�ł���A�������o�����A�������قƂ�ǂȂ��E�[�p�[���[�p�[�́A�V���ȓs�s�^�y�b�g�ł���Ƃ�����ł��傤�B

�E�[�p�[���[�p�[�̕i��

�E�[�p�[���[�p�[�͍����O�Ő��\���̕i�킪����Ă��܂����A��ʂɗ��ʂ���͎̂�Ɉȉ���5�i��ł��B

�@�@�����[�V�X�e�B�b�N

�̐F�������āA�Ⴊ�������߁w�z���C�g���ځx��w������x�A�w���A�z���[�g���x�Ƃ��Ă�Ă��܂��B �ł��l�C�������A���ʗʂ������i��ł��B�E�[�p�[���[�p�[�Ƃ������i�������߂͂��̕i��ɗ^����ꂽ���̂ł����B

�A�@�A���r�m

�̂������āA�Ⴊ�Ԃ����߁w�z���C�g�Ԗځx��w���Ԗځx�A�w�A���r�m�E�A�z���[�g���x�Ƃ��Ă�Ă��܂��B �������i���ł��A�悭����Ɨl�X�ȃ^�C�v���������Ă���ꍇ������A�R���N�V��������̂��y�����ł��傤�B

�B�@�S�[���f��

�S�g�����F���A���r�m�ł��B�w�S�[���f���E�A�z���[�g���x�Ƃ��Ă�Ă��܂��B�ł��������i��̈�ƌ����Ă��܂��B ���̃S�[���f���i��́A����1964�N�ɋ߂���ނł���g���t�T���V���E�E�I�̃A���r�m�Ɗ|�����킹�����Ƃō�o���ꂽ�̂ł͂Ȃ����H �Ƃ�����������܂����A�ڂ����͂킩���Ă��܂���B

�C�@�}�[�u��

�S�g�ɈÊ��F�̔��_�����i��ŁA�w�}�[�u���E�A�z���[�g���x�Ƃ��Ă�Ă��܂��B �{�i��́A�쐶�̂ɋ߂��F�ł���Ƃ����Ă��܂��B�ꌩ�n���ł����A�悭����� �嗝�̂悤�ɔ������F�ʂ����Ă���A�ꕔ�ɍ������t�@�������܂��B

�D�@�u���b�N

�S�g�������i��ŁA�w�u���b�N�E�A�z���[�g���x�Ƃ��Ă�Ă��܂��B �������̂͐����������̂����܂����A�����ɔ����S�g���^�����ɂȂ�A ���������̂���E�[�p�[���[�p�[�ɂȂ�܂��B���̃u���b�N�͔�r�I�ŋ߂ɂȂ��� ���ʂ��n�߂��i��ŁA���肪����������������܂����B

�E�[�p�[���[�p�[�̎���e��

��͂苤�H���̊댯������܂��B

��ʓI�ȔM�ы�������̎���Z�b�g�Ɠ����ō\���܂���B�������A�E�[�p�[���[�p�[�͈�̐����ɉ��C�����炷��ƁA�݂��Ɋ��ݍ������Ƃ�����܂��B

�P�Ǝ���ʼn������Ă�����̂��x�X�g�ł��B��������ґ�ł����A30�p������45�p�����ň�C���������A���ɔ�������Ă邱�Ƃ��ł��܂��B

���Ȃ݂ɁA�E�[�p�[���[�p�[�Ɂu�₵���v�Ƃ����C�����͂Ȃ��悤�ł��B�Ȃ��A�����H�ɂł����A�E�[�p�[���[�p�[�����������яo���Ď��S����Ƃ������̂��������Ă��܂��B

�W�͂��Ă�������������ł��傤�B

�E�[�p�[���[�p�[�̐����

�������E�[�p�[����Ă�錍�ł��B

�E�[�p�[���[�p�[�͐����ɂ��邳������܂���B�������𒆘a�������̂ő��v�ł��B�������A�����̈����ɂ͎ア�̂�1�T�ԂɂP�`�Q��̐����������Ă����܂��傤�B

�E�[�p�[���[�p�[�̐���

�E�[�p�[���[�p�[�̎���ōł����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂������ł��B�E�[�p�[���[�p�[�̓K����10���`25���ł��B

�E�[�p�[���[�p�[�͗₽��������D���Ȃ̂ł��B������28������Ǝ���Ă��܂��A30������Ɣ��Ɋ댯�ł��B

�ď�͐����p�N�[���[���g�p����̂��x�X�g�ł����A���肪����ꍇ�̓N�[���[�̌������������ꏊ�ɐ�����ݒu���܂��傤�B

�܂��A���点���y�b�g�{�g����p�ӂ��A�������ɕ������Ă����Ƃ������@������܂��B

���{�̏����Ă��ǂ̂悤�ɏ��z���邩�A�E�[�p�[���[�p�[����̍ő�̓�ƌ�����ł��傤�B

�E�[�p�[���[�p�[�̃G�A���[�V��������ߑ��u

�G�A���[�V������ݒu���邱�Ƃɂ�萅�������肵�A�����Ɏ_�f���n�����ނ̂��菕�����Ă���܂��B �M�ы�������̂��̂Ɠ����ō\���܂���B��ߑ��u���������R�Őݒu���������ǂ��ł��傤�B ���݂͗l�X�ȃ^�C�v���̔�����Ă��܂����A�ǂ̂�ߑ��u���������g�p���Ă���Ώ\���Ȍ��ʂ�����ł��傤�B

�E�[�p�[���[�p�[�̃G�T

�E�[�p�[���[�p�[�嗱

�E�[�p�[���[�p�[

�E�[�p�[���[�p�[�͓��H���S�̎G�H���ł��B�쐶���ł͍�������G�r�A�����܂ŁA���܂��܂Ȃ��̂�H�ׂĂ��܂����A ���牺�ł̓C�g�~�~�Y��Ԓ��A�̂̃T�C�Y�ɍ������������̐l�H������^����Ƃ悢�ł��傤�B�ߔN�ł̓E�[�p�[���[�p�[ ��p�������̔�����Ă��܂��B�a�̉͏ꍇ�ɂ��l�X�ł����A�Ȃ�ׂ������^���������ǂ��ł��傤�B �قڑS�Ă̌̂��l�H������H�ׂ�̂��A�E�[�p�[���[�p�[�̑f���炵���Ƃ���ł��B

�E�[�p�[���[�p�[�̒ꍻ

���炷��E�[�p�[���[�p�[���������F��I�т����ł��ˁB

�E�[�p�[���[�p�[�ɒꍻ�͂����Ă��Ȃ��Ă��\���܂���B�M�ы��p�̐썻����Ȃǂ����p�ł��܂��B ���X�A�E�[�p�[���[�p�[���ꍻ���ԈႦ�ĐH�ׂĂ��܂����Ƃ�����܂����A�قƂ�ǂ̏ꍇ�͐����Ŕr������܂��B

�E�[�p�[���[�p�[�̏Ɩ�

�E�[�p�[���[�p�[���̂͌����Ȃ��Ă���肠��܂��A�p�������Ȃ��Ǝ��炵�Ă��Ă��y�����Ȃ��Ǝv���܂��B���琅���̋K�i�ɂ������ӏ܋��p�Ɩ��𗘗p����Ƃ悢�ł��傤�B

�E�[�p�[���[�p�[�Ɛ���

�E�[�p�[���[�p�[�����������܂��B

�K�������K�v�ł͂���܂��A�����𐅑��ɐA���邱�Ƃ͉\�ł��B�E�[�p�[���[�p�[���̂��ӏܗp�Ȃ̂ŁA����������Ƃ���ɔ����������܂��B �J�{���o�A�A�i�J���X�A�}�c���A�E�B���[���X�A�A�k�r�A�X�E�i�i�ȂǂقƂ�ǂ̐������g�p�\�ł��B�Ȃ��A�E�[�p�[���[�p�[��������H�ׂ邱�Ƃ͂���܂���i�G�T�ƊԈႦ�Ċ���ł��܂����Ƃ͂���܂��j�B

�E�[�p�[���[�p�[�Ƌ�

�P�Ǝ���ň���𒍂��܂��傤�B

���̎�ނɂ���ẮA�E�[�p�[���[�p�[�ƈꏏ�Ɏ��炷�邱�Ƃ͊��߂��܂���B�E�[�p�[���[�p�[������H�ׂĂ��܂����Ƃ����邩������܂��A �����E�[�p�[���[�p�[�����Ă����߂邩������܂���B�ǂ�������Q�҂Ɣ�Q�҂ɂȂ肦�܂��B

�E�[�p�[���[�p�[�̐���

�厖�Ɉ�ĂāA���������������ł��ˁB

���C�ȃE�[�p�[���[�p�[�͂悭������H�ׁA���������������ł��B4�p�قǂ̌̂ɂ�������Ɖa��^�������Ă����A 2�`3�T�Ԃ�10�p�ȏ�ɐ������A��������ɂ�15�p���A��N��20cm�ɂ��Ȃ�܂��B�������A��������͂����Ԃ₩�ɂȂ�܂��B �E�[�p�[���[�p�[�̎��牺�ł̎����͕��ς�5�N�`8�N�O��B���Ɉ�Ă��10�N�`15�N�ȏ㐶���A�ő��27cm�Ƃ����L�^������܂����A �����̌̂�20cm�O��Ŏ~�܂�悤�ł��B���Ȃ݂ɁA�쐶���̃E�[�p�[���[�p�[��30�N�`40�N�������邻���ł��B

�E�[�p�[���[�p�[�̎��Y����

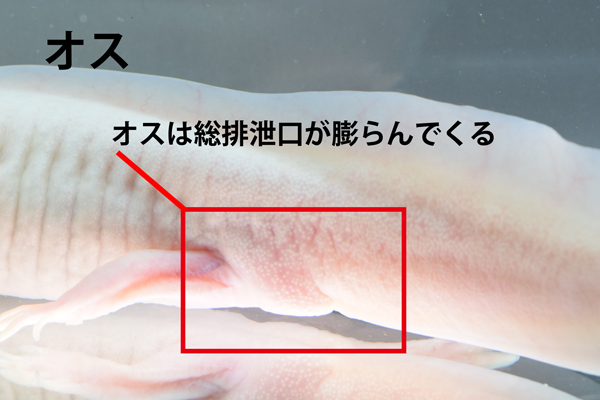

�E�[�p�[���[�p�[�̏������͎̂��Y���ʂ�����ł����A15cm����ΗY�͑��r�����i���r�̂������j���c���ł���̂Ŕ��ʂ��ł���悤�ɂȂ�܂��B �������Ȃ���A�̔������E�[�p�[���[�p�[�̃T�C�Y��10cm�����ł��邱�Ƃ��قƂ�ǂ̂��߁A�����̎���҂��Y��ł��܂��B�j�̎q�Ȃ̂��H���̎q�Ȃ̂��H���ɁA���O��t����ۂɁc�B

�������A15cm���Ȃ��Ă͔��ʂ��ł��܂���B

��3�́@�E�[�p�[���[�p�[�̔�펖��

��3�́@�E�[�p�[���[�p�[�̔�펖��

�E�[�p�[���[�p�[�����N�Ɉ�Ă�l�匴��

����ɓ���Ƃ��낪�قƂ�ǂȂ��E�[�p�[���[�p�[�ł����A���Ƃ��Č��C���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�a�C�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B �����Ă��̂قƂ�ǂ͊Ǘ��s���������ł��B�E�[�p�[���[�p�[�����N�Ɉ�Ă�錍�͈ȉ��̎l��S���ɂ���܂��B

�@�@���͏���Y��ɕۂׂ�

�E�[�p�[���[�p�[�͐��̒��ňꐶ���߂����܂��B�ނ�ɂƂ��Đ��͎������ɂƂ��Ă̋�C�ł��B�������A�|����ӂ�Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�A�@�����͒Ⴍ�ۂׂ�

���́A�E�[�p�[���[�p�[�̎���g���u���͂��̂قƂ�ǂ��ď�ɔ������܂��B������25���ȏ�ɂȂ�Ȃ��悤�A���ӂ��܂��傤�B

�B�@�P�Ǝ���ň���𒍂��ׂ�

�E�[�p�[���[�p�[�͎��Ɉ����邵���p�����Ă��܂����A��͂�쐶�����ł��B�����������Ă��鎞�ɓ������̂�������ƁA���˓I�ɃK�u���Ɗ��݂����Ƃ�����܂��B ��̐����ŕ������炵�Ă���ƁA���������������������N���܂��B��C�Ɉ����O��I�ɒ������݂܂��傤�B�E�[�p�[���[�p�[�͎�Ԃƈ���𒍂��Β����قǁA�������Ȃ�܂��B

�C�@�ُ�͑����������ׂ�

������g���u���͑���������������ł��B�����̂̋��X�܂Ŋώ@���܂��傤�B

�E�[�p�[���[�p�[���G�T��H�ׂȂ��I

�E�[�p�[���[�p�[�͐�H�ɋ����������ł��B���N�Ȍ̂Ȃ�ΐ����ԃG�T���Ȃ��Ă����C�ł��B �������A���炩�ɃG�T�H���������Ă��鎞�Ȃǂ́A��������������܂��傤�B�����͈������Ă��܂��H�����͏オ��߂��Ă��܂��H

�E�[�p�[���[�p�[�����ɕ����Ă���I

�����l���Ă���̂��킩��܂��i�������͉����l���Ă��Ȃ��̂����m��܂��j�A���܃E�[�p�[���[�p�[�����ʂɃv�J�v�J�ƕ����Ă���Ƃ�������܂��B ���̂Ȃ��͎̂h����^����Ɓi�������y���@���Ȃǁj�}���Ő����Ă����܂����A�������͂Ȃ����������Ă���悤�ł�����A�ُ펖�Ԃł��B�����Ɏ�������������܂��傤�B�����̏ꍇ�͐����̏㏸�A�����̈����Ȃǂ������ł��B

�E�[�p�[���[�p�[���~�����ݍ��I

�قƂ�ǂ̏ꍇ�͂�������܂���B�E�[�p�[���[�p�[�͔̑̂�r�I�P���ȍ��Ȃ̂ŁA�����Ŕr�o����܂��B �����H�ɒ��ǂȂǂ������N�������Ⴊ���邻���ł����A�����̎��Âɂ͏b��t�ɂ��O�ȓI�ȏ��u���K�v�ł��B

�E�[�p�[���[�p�[�����H���������I

�O�q�����悤�ɁA��̐����ŕ�������𑱂��Ă���ƁA�����K�����H�����N����܂��B �w��r�Ȃ�ΐ������ōĐ����܂����A����҂ȂǕ��G�Ȋ튯�͍Đ��ł��܂���B �܂��A��������G�ۂ��N��������A��R�͂��Ȃ��Ȃ��ĕʂ̕a�C�ɂȂ�\��������܂��B �������̂��u�����A�P�Ǝ���ŗl�q�����܂��傤�B

�E�[�p�[���[�p�[�Ɏ�ᇂ��ł����I

�܂�ɃE�[�p�[���[�p�[�̑́i��ɓ����j�Ɏ�ᇏ�̏o��������������ꍇ������܂��B ����͐��������������ł��B�����ɒ��ӂ��Ȃ���A�������������܂��傤�B�����̏ꍇ�A�������Ŋ������܂��B

�E�[�p�[���[�p�[�ɃJ�r���������I

����������������A�����㏸�������ł��B���琅�ɂ������ʂ̃��`�����u���[��H���A �M�ы��p�̖�i�ł���w�O���[��F�S�[���h�x���K��ʂ̔����قǓ������Ĉꎞ�Ԃقǂ̖��s���A�������������s���Ɖ��P�����ꍇ������܂��B

�E�[�p�[���[�p�[�̂������p���p���ɒ���オ���Ă���I

�܂�Ɍ�����Ǐ�ŁA�����ǂ̈��Ǝv���܂��B���ˊ�Ȃǂ�p���ĕ������Ă�����K�v������܂����A���I�ȏ��u���K�v�ɂȂ�̂ŁA�b��t�ɑ��k���������悢�ł��傤�B

�E�[�p�[���[�p�[���ҁi�G���j���n�����I

����������O���ȂǁA���炩�̌����ŃE�[�p�[���[�p�[���ҁi�G���j���n���Ă��܂����Ƃ�����܂��B���̏ꍇ�́w�O���[��F�S�[���h�x�ȂǔM�ы��p�̖�܂��A�K��ʂ̔����قǓ������Ė��s�����Ƃʼn��P�����ꍇ������܂��B

�E�[�p�[���[�p�[���㗤�����I

�����H�ɁA�E�[�p�[���[�p�[���ϑԂ��҂������Ȃ��ď㗤���Ă��܂���������܂��B�傫�ȃC������T���V���E�E�I�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B �܂�ŁA�E�[�p�[���[�p�[�����Ɗ�]�𐅂̒��ɖY��Ă����悤�Ȏp�ł��B���ɃC���p�N�g�̋������ۂł��B �����͐����_�f�̕s���Ƃ��A��`�I�Ȃ��̂Ƃ������Ă��܂����A�ڂ������͉����Ă��܂���i�����I�ɕϑԂ�������@�͂���܂��j�B �㗤���Ă��܂����ꍇ�́A�n�㐫�̃T���V���E�E�I�Ɠ��l�̎���������Ȃ��܂��B

���Ƃ���

�E�[�p�[���[�p�[�ɂ��ĊȒP�ɏq�ׂ����Ă��������܂����B�E�[�p�[���[�p�[�Ɛl�Ԃ̗��j�͌Ñ�A�X�e�J�����ɂ܂ők��܂��B �ނ�͍ł��l�ނƐ[���ւ���������ނ̈�ƌ�����ł��傤�B����́A���ނ▼�O�̗R���ȂǁA�ꕔ�͌����҂ɂ���Ă͖{���ƈقȂ���߂��Ȃ���Ă��镔��������܂����A �i�N�����O�Ŕ|���Ă���������@�ɂ��l�X�ȃX�^�C�������݂��A��T�ɂǂꂪ�������Ƃ������Ȃ��̂�����ł��B�܂��܂���������Ȃ����Ƃ���ł����A ��l�ł������̐l�ɃE�[�p�[���[�p�[�̖��͂�`���邱�Ƃ��ł�����A�����Č��݃E�[�p�[���[�p�[�����炵�Ă�������ɋ͂��ł��Q�l�ɂ��Ă���������A����ȏ�̍K���͂���܂���B

�Ō�ɁA���̕��͂�ǂ�ʼn����������ɁA��������肢������܂��B

���݁A�E�[�p�[���[�p�[�̌̋��͊��j��ƊJ�����d�Ȃ�A�쐶�̔ނ�͐�ł̊�@�ɕm���Ă��邻���ł��B �����āA�������̒m��E�[�p�[���[�p�[�͎��牺�ʼn��ǂ��ꂽ���̂ł���A���ɖ쐶�̂��̂Ƃ͑S���قȂ鐶���ł���ƌ����Ă��܂��B ���R�Ȃ���A���E���Ŏ��炳��Ă���E�[�p�[���[�p�[�͌̋���m��܂���B�����Č̋��ɋA�邱�Ƃ��ł��܂���B �����������ق�y�b�g�V���b�v�ŃE�[�p�[���[�p�[������������A�ނ�̉i�����j�Ɏv����y���Ă����Ă��������B�E�[�p�[���[�p�[�́A�������̂��߂ɐ��܂�Ă����̂ł�����B