�ŋ߁A�w���e�H�x�Ƃ������t���悭�����悤�ɁA�������l�Ԃ̐H�����̒��ŁA�H�Ɣ��e�̊W���ƂĂ�����ƌ�����悤�ɂȂ�܂����B

���_�J�Љ�ɂ����Ă����l�ɐH�Ɣ��e�̊Ԃɂ͐[��������肪���邱�Ƃ������m�ł��傤���H�����ł̓��_�J������ɂ�����i�K�������d�グ�邽�߂ɕK�v�ȁw�G�T�x�ɂ��Ă��`�����܂��B

�@�h�{

�����g���Ă���G�T�̃p�b�P�[�W�̗��ʂɂ͉��L�̂悤�ȉh�{�f�Ɋւ��Ă̋L�q������܂��B�ɘ_���Ă��܂��A�o�����X�悭�S�Ẳh�{�f��ێ悳���邱�Ƃ��厖�Ȃ̂ł����A����ł͌|���Ȃ��̂ł����ł͐����X�e�[�W�ɂ����ڂ��ĉh�{�ێ�ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂܂����B

�y�e�`���i������ς��j�z

���_�J�𐬒������邽�߂̏d�v�����ō��^���p�N�Ȃقǐ������i�Ɍ��ʂ����܂��B��ʓI�ɊܗL��40%����ƁA���^���p�N�ƌĂ�邱�Ƃ������Ȃ�܂��B�t������ዛ�܂ł̃X�e�[�W�ɂ����ẮA�������肵�����i���`�����邽�߂̃G�T�Ƃ��āB�����X�e�[�W�ɂ����Ă͓��t����ǂ�����ړI��Y���𑣂��ړI�Ŏg�p����܂��B�ȒP�Ɍ����ƁA�w������������^���đ��点��x�Ƃ������ƁB�������A��^���p�N�ȃG�T���ʖڂ��Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��A��������₷���Ƃ������������邽�߁A�ᐅ�������Ԃ��D��Ȃ��Ƃ��ɂ͂������p�����������ƌ�����ł��傤�B

�y�e���b�i�����ڂ��j�z

�e�`�����l�A���_�J�̐����𑣂����߂̐����ŁA��ʓI��8%�ȏ�������b4%�ȉ���ᎉ�b�Ƃ���邱�Ƃ������ł��B���ܗL���̃G�T�͑��̌��ʂ�����܂����A���������₷���Ȃǂ̓��������邽�߁A���ӂ��K�v�ł��B

�y�e�@�ہi�����j�z

�G�T�Ɋ܂܂��Y�������̂��ƁB�G�l���M�[���ɂȂ�h�{�f�ł��B��ʓI�ɍ��h�{���̃G�T�ɂȂ�قNJܗL���͏��Ȃ��Ȃ�܂��B

�y�e�D���i�������Ԃ�j�z

�G�T�Ɋ܂܂��~�l�����̂��ƂŁA�G�T��R�₵���Ƃ��Ɏc�鐬���Ȃ̂ŁA�D���Ƃ����܂��B���Ȃǂ̑̂̑g�D���\��������A�̂̒��q�𐮂����肷�铭��������܂��B

��ʓI�ɂ́A�e�`���̊ܗL���������G�T�قǍ��h�{���Ƃ���邱�Ƃ������̂ŁA���_�J�点�����E�̌^��ǂ��������Ǝv�����ꍇ�́A�e�`���ܗL���̍����G�T��I�ԂƗǂ��ł��傤�B�������o�����X����Ȃ̂ł����A�s�̂���Ă���l�H�����́A������ƃo�����X��������Ă��邱�Ƃ������̂ŁA���a�ʂ⋋�a���Ȃǂ��ԈႦ�Ȃ�����܂�S�z�͂���܂���B

����ł��S�z���s���Ȃ����_�J���D�Ƃ̊F���܂ɂ͂����炪��������

�����X�e�[�W���ƂɓK�����h�{�f�Ɨ��x�̒��������ɂ����Ȃ��Ă���֗��ȃG�T

⇒���_�J�̕�

�i�L���[����HP�ֈړ����܂��j

�A�F�g������

���F�f�������_�J�A�Ⴆ�Ηk�M�܂���h���������_�J�����́w�F�g���x�������Ȃ����Ƃł��̖��͂�����Ɉ����o�����Ƃ��ł��܂��B�ߔN�ł͂��̐F�g���ɓ��������G�T�̊J�����i�߂��Ă��܂��B�F�g���ɓ��������G�T��T���o�����߂�2�̃L�[���[�h���Љ�܂��B

�y�A�X�^�L�T���`���E�J���`�m�C�h�ܗL�z

���_�J�̐F�g���ɕK�v�ȃA�X�^�L�T���`���ɑ�\�����J���`�m�C�h��Y�������G�T�B�F�g����ړI�Ƃ��ėl�X�Ȍ������z������Ă��邽�߁A�e�ՂɐF�g���������Ȃ����Ƃ��\�ł��B

�k�M�܂Ȃǂ̐Ԍn���_�J���������Ă邽�߂ɁA�œK�ȃJ���`�m�C�h�����I���Ĕz�����ꂽ�F�g���̂��߂̃G�T

⇒���_�J�̕��@�X�[�p�[�I�����W

�i�L���[����HP�ֈړ����܂��j

�y�����ɃI�L�A�~�ȂǍb�k�ނ��g�p�z

�p�b�P�[�W�̗��ʂ�A���������Ђ̃z�[���y�[�W�Ȃǂ��m�F����ƁA���̃G�T������ۂɗp����ꂽ���������邱�Ƃ��ł��܂��B�����ŏd�v�Ȃ��Ƃ́A�I�L�A�~�~�[���ȂǍb�k�ނ��g�p����Ă��邱�ƁB�b�k�ނ̊k�ɂ͐F�g�������̂ЂƂł���A�X�^�L�T���`�����܂܂�Ă��邩��ł��B�������A�����̊ܗL���Ɋւ��Ă͊�Ɣ閧�ł��邱�Ƃ��������߁A�F�g���p�̃G�T��I�ԕ�������ƌ����܂��B

�B�����G�T

�h�{���ɂ����Ă͐l�H�����ɋy�Ȃ����̂́A�n�D���͔��ɍ����G�T�ł��B���̂��߁A�T�u�̃G�T�Ƃ��Ă�����x�ɗ^���邱�ƂŁA�l�H�����ł͕⋋�ł��Ȃ��V�R�R���̉h�{�f�̋�����A�G�T�ɖO�������Ȃ��A�Ȃǂ̌��ʂ������炵�܂��B�܂��w�����ĊԂ��Ȃ����_�J�́A���̕ω�����H���ׂ��Ȃ��Ă��܂��̂����܂��B���̂悤�ȃ��_�J��������d�グ�邽�߂̓����G�T�Ƃ��ẮA���̊����G�T�͍œK�ł��B

�@��\�I�Ȋ����G�T�̎��

�@�E�A���e�~�A

�@�E�~�W���R

�@�E�A�J���V

�@�E�C�g��

���_�J�㋉�҂̎���ݔ�������ƁA����̗e��Ń��_�J�����炳��Ă��邱�Ƃ��������ƂɋC���t���܂��B����̓��_�J�̐����w�I�m���Ɋ�Â�������ݔ��ŁA���͂̊����Â��F�ł��邱�Ƃ��d�v�ȃ|�C���g�Ȃ̂ł��B�܂����_�J�̐������ۂ���ڂ����݂Ă����܂��傤�B

���_�J�́A�ق��̋��ɔ���o�I�Ɋ����@�m����\�͂ɒ����Ă���ƌ����Ă��܂��B���̗��R�́A���͂��悢�Ƃ��A���o�튯�ł��鑤�����]�ɋ߂��ꏊ�ɂ��邽�߂��Ƃ���������܂��B�܂��A���_�J�͊O�G����g����邽�߁A���͂̊��ɗn�����ނ��߂̕ی�F��������Ƃ����ی�F�@�\�������Ă��܂��B���āA����2�̐������ۂ�g�ݍ��킹��ƁA���̂��Ƃ��������Ă��܂��B

“���_�J�͎��o�Ŏ��͂̊���F�����Ă��邽�߁A������ɂ���ĕی�F���R���g���[�����邱�Ƃ��ł���”

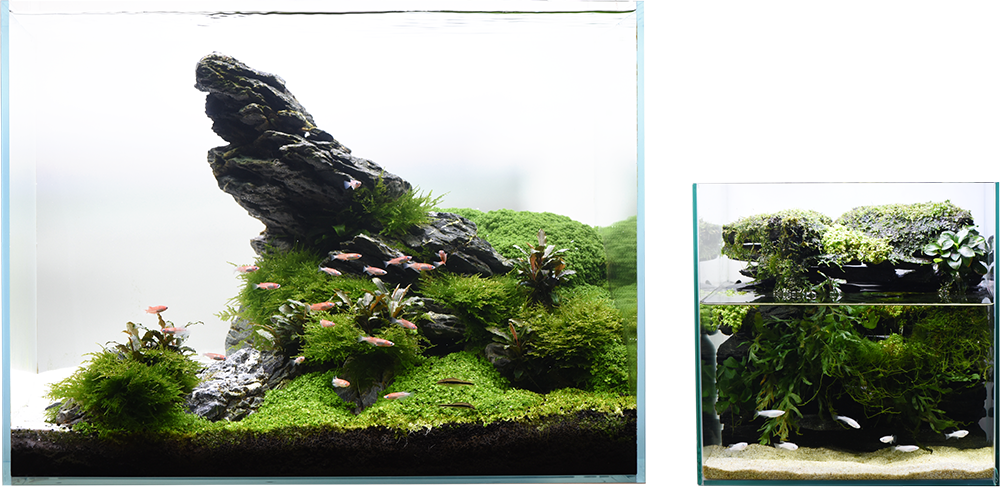

�܂�A���_�J�㋉�҂́A����̗e���p���Ď��͂��Â����ɂ��邱�ƂŁA���̕ی�F�@�\�������A����Y��ȃ��_�J�Ɏd�グ�Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��B�ł͂��̕��@�őS�Ẵ��_�J�̐F���g����̂��A�����͎c�O�Ȃ���NO�ł��B�����ŕی�F�ƂȂ�F�͍���ԂȂ̂ŁA�����̐F�������_�J�̏ꍇ�ɂ́A�ی�F�@�\���v���X�ɓ����āA���������p�Ɏd�オ��܂��B���̂��߁A���̕��@���K�������i��́A�k�M�܌n����u���b�N�n���A�܂��͖n�����O�F�Ȃǂ̌n���ƂȂ�̂ł��B�������A����̗e��ł̎���͐F�g���̂��߂����ł͂���܂���B�Ƃ����̂��A���̂悤�ȗe��Ƀ��_�J�����邱�Ƃɂ���āA���_�J�̐F���̂��w�i�ɂƂĂ��f����悤�ɂȂ邩��ł��B�������F��g���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă��A�S�Ẵ��_�J������������ɂ͍���������͂ƂĂ��ǂ������ƌ����܂��B

���̂ق��A��ނɂ���Ă͔����e��ł̎���Ƀ����b�g��������̂�����܂��B

�y�����e����I�X�X������i��z

�}�����u���[�A�[�C

�i�����̕i��́A���e��ɂ���Ƒ̓��̐����������Ă��܂����߁j

�y�����e��ł�OK�ȕi��z

�I���`�A�����A���g�H�A���I

�i���e��Ŏ������������͍ۗ����A�����ǂ��ɂ��邩������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��B

��F�͔����Ȃ�܂����A�����e��̕������͓͂`���₷����������܂���j

�ߔN���炩�ɂȂ�n�߂����_�J�̐F�g��v���ł��B�����F�Ƃ́A�Y�������}���������i���ɃI�X�������j�ɔ�������A���L�̑̐F�̂��Ƃł��B

�R�C�Ȃ̋��̍����F�͂ƂĂ��L���ł����A���_�J�ɂ����̍����F������܂��B���ۂɃj�z�����_�J�iOryzias latipes�AOryzias sakizumii�j�ł������F�͊m�F����Ă��܂��B���A���Ƃ��Ƃ̑̐F���n���Ȃ��߂��A���̍����F�͏��X������ɂ��������B

����ŁA�C���h�l�V�A�̃X���E�F�V���ɐ�������Oryzias nigrimas�Ƃ����i��ł́A�Y�����̃I�X���S�g�^�����ɕω�����ȂǑ�ϕ�����₷�������F�������܂��B���̂悤�ɍ����F�̔����ɂ���āA���̃��_�J�����̐F�́A���͂�����Ƃ������̂ɕω����Ă������Ƃ��������Ă��܂��B

���_�J�̍����F�͎�������ł��������܂��B���̂��Ƃ���A�����������_�J�����グ�邽�߂̎�i�Ƃ��āA�y�A����������Ă݂�Ƃ����̂��������߂ł��B

�����ƈꏏ�Ƀ��_�J���������Ƃ́A���_�J�ɂƂ��ėǂ��e����^���܂��B

�@�y�����ɂ�郁�_�J�̐F�g�����ʂ̗���z

�@�@���_�J�̃t����c��G�T�ɂ���āA

�@�@���������̌����ƂȂ�Ɏ_����_������

�@⇒��������������ۂɁA�����̏Ɏ_����_���z��

�@⇒�����I

�@⇒���_�J�̒��q���ǂ��Ȃ�

�@⇒�����g����ȂǁA�̐F���L���C�ɁB

�����ɂ́A�l�X�Ȏ�ނ�����̂ŁA������ɓK�������D�݂̂��̂�I��ł݂Ă��������B

��������K�v�Ƃ��Ȃ����߁A�����ł��琬�ł��܂��B���炸�A�����ׂ邾���ł��������܂��B

�ق��̐����ɔ�ׂĐ����������A���̕��A�����̖������悭�ʂ����Ă���܂��B

-

�����ň�����ł� -

������Ȃǂ��g���ĐA����A

���C�A�E�g�Ƃ��Ă��g�p�ł��܂� -

�����_�J���ڂ̕ӂ�̐F���������Ȃ�܂�

�����̎�ނ�����A���������܂��܂ł��B�����̃V�[�Y���́A4��������10�����܂ŁB��

�y���O�ł̈琬�����z

-

- �z�e�C�A�I�C

-

�Ă̖�Ɏ��F�̉Ԃ��炫�܂��B

������p����

-

- �t�B�����T�X�@�t���C�^���X

- ���x�Ɩ��邳���D�ނ̂ʼnč��̉��O�����B�ԐF�̗t�����O�ł̕����ǂ������܂��B

-

- �q�O�����U �A���X�^�[�^

-

�e�肩����V�肪�o�Ă��܂��B

�ׂ̍��������������Y���������B

-

- ���h�E�B�W�A �Z�f�B�I�C�f�X

- ���ʂɍL����t�̌`���������I

�y���邢�ꏊ�ł���Ή����ł��z

-

![�A�}�]���t���b�O�s�b�g](/freepage/05gf/0004syuminomedaka/img/beauty_img04_08.png)

- �A�}�]���t���b�O�s�b�g

-

���������ׂĊy���߂܂��B

������p����r�I���߁B

-

- �T���r�j�A �i�^���X

-

�I�I�T���V���E���B

�琬�͂���B

-

- �T���r�j�A �N�N���[�^

- �������Ċۂ��V�����t�������čL����܂��B

-

![�A�}�]���`�h���O�T](/freepage/05gf/0004syuminomedaka/img/beauty_img04_11.png)

- �A�}�]���`�h���O�T

- �����łȂ��ꍻ�ɐA���Ĉ�Ă鐅���ł����A�����ׂ邾���ł�OK�B

�����������łȂ��A���x���e�����邽�߁A���̊��Ԃ��������߂��Ă��܂��B